Neste ano, 21 encontros do Grupo de Estudos Notariais foram realizados,

com o debate de 18 temas diferentes

O Colégio Notarial do Brasil

- Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS) realizou o último encontro do Grupo de

Estudos Notariais deste ano nesta terça-feira (07.12), por meio da plataforma

Zoom. Coordenado pela assessora jurídica da entidade, Karin Regina Rick Rosa, o

tema para discussão foi "Os enunciados da II Jornada Prevenção e Solução

Extrajudicial de Litígios". O encontro contou com mais de 30 participantes.

Realizada nos dias 26 e 27 de

agosto deste ano, via webconferência, a “II Jornada Prevenção e Solução Extrajudicial

de Litígios” foi promovida pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), por

intermédio do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), com a parceria da Escola

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), e a coordenação

geral dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e

Paulo de Tarso Sanseverino.

Ao todo, foram recebidas pela

organização do evento 689 proposições, das quais 214 foram selecionadas para

exame e deliberação das quatro comissões de trabalho, sendo elas: “Arbitragem”,

“Mediação”, “Desjudicialização” e “Novas formas de solução de conflitos e novas

tecnologias”. O evento foi encerrado com a aprovação na plenária de 143

propostas de enunciados apresentadas pelas quatro comissões temáticas.

A coordenadora do grupo iniciou o

debate com a comissão de trabalho “Arbitragem”, com o Enunciado 96,

segundo o qual é “válida a inserção da cláusula compromissória em pacto

antenupcial e em contrato de união estável”. Karin Rick também destacou a

comissão de “Desjudicialização” com o Enunciado 114, que determina que o

art. 10-A, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com redação dada pela Lei n.

13.867/2019, permite o registro de acordo de desapropriação amigável sem

necessidade de escritura pública, ainda que de valor superior a 30 salários

mínimos.

Ainda nessa comissão, foram

destacados o Enunciado 116, que diz ser necessária a oferta de cursos de

capacitação frequentes e atuais pelas Escolas Superiores das Instituições do

Sistema de Justiça e de outros órgãos da Administração Pública, bem como a

exigência de inclusão nas provas de concurso de acesso às carreiras, de matéria

versando sobre a desjudicialização de conflitos e sobre o acesso à justiça

célere, eficiente e desburocratizado por meio das demais formas de composição

dos litígios; o Enunciado 117, que deve

ser observado “em caso de desistência ou suspensão do processo judicial de

usucapião para utilização da via extrajudicial, poderão ser aproveitados os

atos processuais já praticados na via judicial”, e o Enunciado 119, em que os

contratos agrários de arrendamento rural e de parceria rural poderão ser

averbados nas matrículas imobiliárias para fins de publicidade. Ainda foram

apresentados os Enunciados 120 a 128, e os Enunciados 136 e 139.

Pela comissão “Novas formas de

solução de conflitos e novas tecnologias”, Karin Rick destacou o Enunciado 148,

no qual a resolução consensual de controvérsias decorrentes da proteção de

dados pessoais deve ser incentivada pelo Estado e pode ocorrer por meio de

plataformas de solução de conflitos. Já pela comissão “Mediação”, o Enunciado

191, em que o termo final de mediação constitui título passível de registro

perante os cartórios, desde que não envolva interesse de incapazes, devendo ser

interpretado de forma ampliativa o art. 221 da Lei n. 6.015/1973, a fim de

garantir a plena eficácia aos métodos extrajudiciais de solução de conflitos.

Em 2021, foram 21 encontros do

Grupo de Estudos Notariais realizados, com o debate de 18 temas diferentes,

entre eles a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e o Provimento

28/2021 CGJ-RS, que foi trabalhado em quatro encontros.

“Quero agradecer profundamente a

participação de todos vocês, dos colegas de vocês, que eu sei que essa época do

ano é bastante complicada, muita gente aqui hoje não está presente, mas

transmitam aos colegas de vocês que frequentaram algum desses 21 encontros

durante o ano, o meu especial agradecimento, em meu nome e em nome do Colégio

Notarial. Estamos aqui para fazer essa troca com vocês”, encerrou a

coordenadora do grupo e assessora jurídica do CNB/RS, Karin Rick.

Ainda no final do encontro, o

livro “Arquitetura do planejamento sucessório: Tomo III” foi sorteado

entre os participantes presentes.

Fonte: Assessoria de Comunicação – CNB/RS

Leia mais...

CNB/CF realiza Assembleia Geral Ordinária para aprovação da previsão orçamentária de 2022

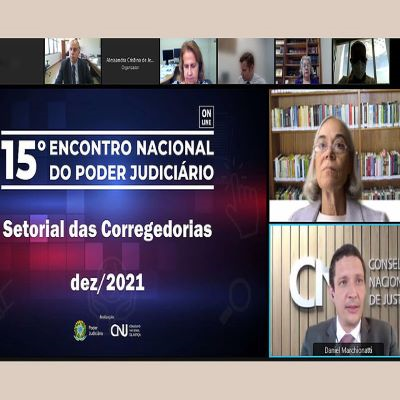

As diretrizes estratégicas que nortearão o trabalho das corregedorias de Justiça em 2022 foram apresentadas pela corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, na sexta-feira (3/12), durante o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Durante o evento, ainda foram renovadas três e criadas duas metas nacionais para o próximo ano.

“Estou certa de que, com a promoção incansável da ética e da integridade judiciais, com ações voltadas ao saneamento de unidades e com avanços paulatinos e seguros na consolidação de políticas públicas importantes, notadamente no foro extrajudicial, contribuímos para que o Poder Judiciário atinja a visão de futuro almejada para o final do ciclo atual da Estratégia Nacional, em 2026”, declarou a ministra.

As três metas nacionais, válidas para todo o Poder Judiciário, foram renovadas para 2022 com mais de 90% de aprovação pelas corregedorias dos tribunais – mas há novidades na forma de apuração dos dados. No próximo ano, elas passarão a ser verificadas por meio do PJeCor, sistema informatizado único para todas as corregedorias, que tem por objetivo unificar e padronizar a tramitação dos procedimentos administrativos, garantindo maior eficiência, transparência e economia na atuação dos órgãos correicionais. Em 2021, as informações foram encaminhadas por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Corregedoria Nacional de Justiça.

A Meta 1 determina que as unidades devem concluir uma quantidade maior de procedimentos disciplinares do que os distribuídos no ano corrente. Há duas possibilidades de comprovar o cumprimento dessa meta: ou os procedimentos baixados corresponderão à mais de 100% da quantidade de procedimentos distribuídos até 31/12/2022 ou a taxa de congestionamento dos procedimentos disciplinares ser menor ou igual a 35%.

Já a identificação e a decisão de 100% dos procedimentos disciplinares contra magistrados e magistradas que tenham sido distribuídos até 31/8/2021 é o objetivo da Meta 2. Será entendido por “decidido” a prolação de decisão ou a apresentação de voto ao Colegiado apta a encerrar o procedimento, pelo arquivamento, abertura de processo administrativo disciplinar, ou qualquer outra providência que ponha fim ao feito.

Já a Meta 3, ligada ao macrodesafio de dar celeridade e produtividade à prestação jurisdicional, prevê que as corregedorias identifiquem e decidam 80% dos procedimentos disciplinares contra magistrados e magistradas no prazo de 140 dias a partir da autuação. Serão considerados todos os procedimentos de natureza disciplinar, ainda que, no âmbito das corregedorias locais, recebam outras nomenclaturas.

Estratégia

Foram ainda estabelecidas cinco diretrizes estratégicas, sendo que três já vigoraram em 2021 e outras duas foram criadas. A primeira determina que as corregedorias devem consolidar um programa de acompanhamento e aperfeiçoamento das unidades jurisdicionais com maior dificuldade no cumprimento dos prazos dos atos judiciais. A Corregedoria Nacional recomenda o prazo de 100 dias corridos como o parâmetro máximo a ser observado na fiscalização das unidades jurisdicionais e usará como indicador o prazo de conclusão “pela vantagem de ser um indicador único, de aferição mais simples”.

Merece ser destacado, também, que “não se está a alargar prazos legais. O desejável é que o juiz consiga praticar os atos judiciais sempre dentro do prazo assinalado pela lei. O objetivo é identificar as unidades que excedem consideravelmente os prazos de forma reiterada, para implementar melhores processos de trabalho, equalizar esforços e outros mecanismos de gestão na unidade”.

A implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) em todas as unidades de serviços do território nacional pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) e o seu funcionamento em plataforma única, com acesso universal, são os objetivos da segunda diretriz. A orientação já constava entre as diretrizes de 2021. O ONR foi criado pela Lei Federal n. 13.465/2017 para implementar e operar o sistema, desenvolvido pelo CNJ para implantar em todo país o serviço de registro de imóveis por meios eletrônicos.

Também mantida para 2022, a Diretriz 3 trata da regulamentação e da promoção da adequação dos serviços notariais e de registro às disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de sua supervisão, inclusive mediante verificação nas inspeções ordinárias. Os profissionais de cartórios atuam na proteção e tutela pública de interesses privados e recebem e difundem informações pessoais relativas ao estado das pessoas. Importa, portanto, que os dados sejam tratados segundo as novas regras legais relativas à tutela e à proteção de dados pessoais em conformidade com a Constituição Federal.

Já a Diretriz 4, uma das novas, assegura a efetividade do que está previsto no Provimento n. 81/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, garantindo renda mínima para registradores e registradoras de pessoas naturais, com a finalidade de promover o equilíbrio econômico-financeiro dos pequenos cartórios e assegurar a capilaridade, em âmbito nacional, dos ofícios da cidadania. Em alguns estados já existem programas bem-sucedidos de ressarcimento dos atos gratuitos do registro civil, que asseguram rendimento capaz de garantir a sustentabilidade do sistema.

E a quinta diretriz prevê a programação e a realização de ações que visam a erradicação do sub-registro civil nas localidades identificadas com maior concentração potencial do número de ocorrências, bem como conferência da tramitação prioritária aos processos judiciais que tratam do registro tardio. A ideia é incentivar as serventias a apoiar a formulação de políticas públicas em parceria com órgãos de governo, a celebração de convênios e acordos de cooperação técnica com entidades de registradores e órgãos do Poder Executivo que viabilizem o registro de todos os nascidos-vivos.

Enquanto a Diretriz Estratégica 1 é aplicável às corregedorias de todos os segmentos de Justiça, conforme as competências especificadas no regimento interno do respectivo tribunal ou conselho, as demais diretrizes, que se referem ao foro extrajudicial, se aplicam somente às corregedorias dos Tribunais de Justiça. O cronograma de apuração, o painel de resultados, bem como outras informações sobre o acompanhamento das Metas serão disponibilizados na página da Corregedoria Nacional, seção “Metas e Diretrizes Estratégicas” – Metas 2022.

Leia mais...

A partir da celebração do casamento

e da constituição da união estável, os cônjuges e companheiros passam a viver

uma plena comunhão de vida (art. 1.511 do CC) que produz efeitos pessoais e

patrimoniais. A possibilidade de comunicação de bens reclama a incidência de

estatuto patrimonial com disposições próprias a respeito da responsabilidade de

cada um dos cônjuges e companheiros por dívidas e obrigações, assim como sobre

o patrimônio que se separa ou se comunica entre eles. Daí o interesse em

definir o que deve constituir bem comum, porque os bens comuns serão

necessariamente partilhados entre os cônjuges e companheiros com a dissolução

do casamento ou da união estável, ainda em vida ou em razão da morte. Sem

prejuízo das disposições do pacto antenupcial (casamento) ou do contrato

escrito (união estável), que não são obrigatórios, é especialmente o regime de

bens adotado no casamento ou na união estável, como estatuto mínimo das

relações patrimoniais nessas uniões, que determinará as regras para identificar

os bens comuns, não só no interesse dos cônjuges e companheiros, mas

também no interesse de terceiros.

Cabe aos nubentes escolher

livremente o regime de bens de sua conveniência a ser adotado no casamento

(arts. 1.639 do CC). Se não lhes interessar o regime da comunhão parcial de

bens, que tem natureza supletiva, para escolher outro regime os nubentes

deverão fazer pacto antenupcial, por escritura pública, a ser levada tanto ao

Registro Civil como ao Registro de Imóveis. Assim, mediante o pacto antenupcial

os nubentes poderão escolher o regime de comunhão universal, de participação

final nos aquestos ou de separação convencional absoluta de bens, ou combinar

regras desses regimes. O Código Civil brasileiro ainda prevê o regime de

separação legal de bens para as pessoas que se casam com mais de 70 anos, para

os que dependem de autorização judicial para casar (falta de idade núbil) e

ainda para os que o fazem sem observar as causas suspensivas do casamento (art.

1.641 do CC). Os companheiros que vivem em união estável poderão, se não querem

a aplicação no que couber do regime da comunhão parcial de bens, compor um

regime próprio de bens mediante contrato escrito (art. 1.725 do CC).

Bem comum pode existir em todos os

regimes previstos na lei brasileira, inclusive no regime de separação

convencional ou absoluta.

Para definir bem comum é necessário

lembrar que os bens são todas as coisas com valor econômico e suscetíveis de

apropriação pelo homem. Há uma clássica distinção entre coisas e bens. Nem

todas as coisas são bens, porque existem coisas sem valor para o homem. Só as

coisas que têm valor econômico, e que podem ser objeto de direitos (objeto de

uma relação jurídica), são bens. Portanto, coisa é gênero, enquanto bens é

espécie.

No direito de família a expressão

bem comum assume um significado particular: indica todas as coisas com valor

econômico que, integrando o patrimônio comum, se sujeitam à partilha no caso de

dissolução do casamento ou da união estável.

No regime da comunhão universal,

cuja adoção exige pacto antenupcial, são comuns todos os bens já pertencentes

aos cônjuges no ato da celebração, assim como aqueles adquiridos na constância

do casamento (art. 1.667 do CC). Os cônjuges podem excluir bens da comunhão

universal, desde que essa exclusão se faça no pacto antenupcial. Não há

impedimento para essa exclusão se os cônjuges têm liberdade para escolher o

regime de bens que será adotado no casamento. Admite a doutrina que os

nubentes, no exercício da autonomia privada, possam combinar regras de regimes

diferentes e estabelecer um estatuto patrimonial próprio, desde que não atentem

contra as disposições legais de ordem pública.

Os bens recebidos em doação por

qualquer um dos cônjuges entram na comunhão, mas estão fora do patrimônio comum

aqueles recebidos por um dos cônjuges com cláusula expressa de

incomunicabilidade, assim como os bens sub-rogados em seu lugar, ou seja, os

que foram adquiridos com o produto da alienação dos incomunicáveis. Ocorre

sub-rogação parcial quando o bem for adquirido apenas em parte com o resultado

da alienação do bem incomunicável. Nesse caso, somente uma parte desse bem

torna-se comum, porque adquirida com os recursos de ambos os cônjuges. Haverá,

portanto, uma parte comum e outra particular sobre o mesmo bem. Essa situação

não é rara, porque durante o casamento os cônjuges podem somar capital

particular para aquisição de novos bens. Para prevenir litígio, recomenda-se

que se anote essa circunstância nas escrituras e documentos de aquisição de

bens.

A herança ou legado recebidos por

qualquer um dos cônjuges, no regime de comunhão universal, também integram o

patrimônio comum, salvo se gravados em testamento com cláusula de

incomunicabilidade. Os bens incomunicáveis são chamados bens particulares,

porque pertencem a um dos cônjuges exclusivamente e por esse motivo não serão

partilhados na dissolução do casamento. Verifica-se, portanto, que mesmo no

regime da comunhão universal poderá ocorrer a exclusão de determinados bens do

patrimônio comum por força da lei, da vontade dos nubentes ou de terceiros

(doadores e testadores).

A incomunicabilidade dos bens não

se estende aos frutos (alugueis, juros, rendimentos etc.), quando se

percebam ou vençam durante o casamento (art. 1.669 do CC). Os frutos produzidos

pelos bens particulares entram para o patrimônio comum. É uma regra do direito

brasileiro nem sempre lembrada e está justificada pelo fato de que esses frutos

foram adquiridos na constância do casamento. Nada impede que os nubentes

também excluam da comunhão os frutos desses bens particulares mediante cláusula

no pacto antenupcial.

No regime da comunhão parcial de

bens, aplicado ao casamento que não foi precedido de pacto antenupcial com

indicação de outro regime, ou quando nulo aquele escolhido, também aplicado no

que couber à união estável quando ausente contrato escrito, comunicam-se os

bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento (art. 1.658 do CC).

Esse regime passou a ser o regime legal e supletivo a partir da Lei do Divórcio

(lei 6.515/77), porque até então o Código Civil estabelecia o regime da

comunhão universal de bens para os casamentos realizados sem pacto antenupcial.

Ocorre nesse regime uma separação para os bens presentes e comunhão para os bens

futuros. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e aqueles adquiridos por

doação ou sucessão constituem bens particulares, assim como são particulares

aqueles sub-rogados em seu lugar e os adquiridos com valores exclusivamente

pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos particulares.

Também não está sujeita à

comunicação no regime da comunhão parcial, independentemente de cláusula

expressa de incomunicabilidade, as doações feitas em favor de um dos cônjuges e

a herança ou legado recebidos, salvo quando contemplados conjuntamente pelo

doador ou testador. Também não está sujeita à comunicação a aquisição de bens

que tiver por título uma causa anterior ao casamento (art. 1.661 do CC). É o

caso, por exemplo, da aquisição feita pelo cônjuge com dinheiro que recebeu

após o casamento, mas em pagamento de dívida anterior, ou com o dinheiro que

recebeu em ação judicial iniciada antes das núpcias. Esse regime é

caracterizado pela comunhão dos aquestos, que são bens adquiridos com esforço

comum na constância do casamento, enquanto permanecem no patrimônio de cada

cônjuge aqueles trazidos para a sociedade conjugal. São comuns também os bens

adquiridos na constância do casamento por fato eventual, como ocorre com os

prêmios em geral recebidos por qualquer um dos cônjuges (art. 1.660, II, do

CC).

No regime da comunhão parcial de

bens, os móveis são presumidamente adquiridos na constância do casamento e

considerados bens comuns, incumbindo ao cônjuge a prova em sentido contrário

(art. 1.662 do CC). Se existirem bens móveis de valor, que o nubente quer

conservar como particular, recomenda-se, para prevenir litígio, que faça

documento escrito (não há forma prevista em lei) para registrar o fato de que

existiam antes do casamento.

Em ambos os regimes de comunhão

(universal e parcial) são incomunicáveis, por expressa disposição legal, os

bens de uso pessoal, livros e instrumentos da profissão, os proventos do

trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões e outros rendimentos semelhantes.

A doutrina, contudo, afirma que os frutos do trabalho dos cônjuges não podem

ser considerados incomunicáveis, porque transmudaria o regime para o da

separação total de bens. Quando os proventos do trabalho do cônjuge se

convertem em patrimônio, com a aquisição de bens ou a constituição de reserva

em dinheiro, devem entrar para a comunhão, porque esse patrimônio já não tem a

natureza de origem (proventos do trabalho), sob pena de solução injusta na

partilha de bens do casal.

Com o Estatuto da Mulher Casada

(lei 4.121/62) instituiu-se a incomunicabilidade dos bens adquiridos pela

mulher casada com o fruto do seu trabalho. Esses bens eram chamados bens

reservados. A incomunicabilidade dos bens reservados da mulher manteve-se em

vigor até a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a igualdade absoluta

entre o homem e a mulher no casamento; consequentemente excluiu a causa que

justificava o privilégio da mulher casada, já contestado por boa parte da

doutrina antes da mudança constitucional. Os bens reservados da mulher são bens

particulares e excluídos da comunhão. Embora incompatíveis com a Constituição

atual, não se afasta a possibilidade da existência ainda remanescente no

patrimônio dos cônjuges, se adquiridos na vigência do referido estatuto, em

respeito ao direito adquirido.

São particulares também os bens

recebidos por doação ao nubente, mesmo no regime da comunhão universal de bens,

desde que gravada a doação com cláusula de incomunicabilidade. Ausente essa

cláusula, o regime da comunhão universal adotado anula os efeitos da doação, porquanto

todo o patrimônio existente ao tempo do casamento se transforma em patrimônio

comum. É preciso lembrar que as doações, heranças e legados gravados com

inalienabilidade importam igualmente na incomunicabilidade e impenhorabilidade

dos bens. Esse antigo entendimento está sumulado pelo STF (Sum. 49) e acolhido

pelo art. 1.911 do Código Civil.

É bem particular também a meação

que o cônjuge excluiu judicialmente da penhora por dívida que não aproveitou ao

casal. Essa meação constitui, portanto, bem particular do cônjuge, de forma

que, dissolvido o casamento, não haverá partilha sobre esse bem.

No regime da participação final nos

aquestos, introduzido no direito brasileiro pelo Código Civil de 2002, os bens

adquiridos conjuntamente pelos cônjuges durante o casamento são comuns. Nesse

regime os bens adquiridos em nome exclusivo de um dos cônjuges, na vigência do

casamento, ensejam apenas a compensação e não se sujeitam à partilha.

De acordo com a moderna doutrina e

jurisprudência predominante, extingue-se o regime de bens a partir da separação

de fato dos cônjuges, que marca o fim da sociedade conjugal. A partir de então

cessa a comunicabilidade do patrimônio e nesse momento será determinado o

acervo patrimonial a ser partilhado.

Os bens comuns estão sujeitos a uma

comunhão ou mancomunhão (propriedade a duas mãos ou de mão comum, dos alemães -

gemeinschaft zur gesamten hand), que se assemelha ao condomínio, porém não

corresponde exatamente à mesma situação jurídica. Na comunhão existe um

patrimônio único pertencente a mais de um titular, mas que constituem uma

pessoa única. Não há cotas na comunhão. É uma espécie de titularidade de mãos

juntas. Por conseguinte, não pode o cônjuge no estado de comunhão patrimonial

alienar a sua parte a terceiro, porque ele não detém a titularidade de uma

parte. A comunhão recai sobre um patrimônio (conjunto de bens) e não sobre

coisas determinadas. A administração e a colheita dos frutos ocorrem em

comum.

No condomínio, ao contrário, existe

uma coisa (certa e individualizada) e sobre ela mais de um titular exercem

direitos próprios enquanto indivisa. É a titularidade por cotas. Enquanto no

condomínio se atribui uma fração da coisa a cada condômino, na comunhão não há

divisão da coisa em partes ideais, porque o patrimônio (considerado como

universalidade) representa um bem ou conjunto unitário de bens.

O condômino que tem a posse

exclusiva do bem responde ao outro pelos frutos percebidos (art. 1.319 do CC).

Essa obrigação impõe ao condômino que tira proveito exclusivo do bem pagar ao

outro a compensação respectiva, fixada em geral pelo valor de um aluguel.

Quando ocorre a dissolução do casamento e a consequente partilha de bens, é

comum o ajuizamento de ação de arbitramento de aluguel para exigir do cônjuge

que permaneceu na posse exclusiva dos bens comuns o pagamento da parte

respectiva dos frutos percebidos. Acontece que, muitas vezes, a partilha demora

a ser julgada e enquanto o tempo passa um dos cônjuges mantém a posse e o

proveito exclusivos dos bens do casal ainda não partilhados. Nessa situação

encontram-se julgados que, ao reconhecer o estado de comunhão patrimonial,

negam a pretensão do cônjuge ao recebimento da compensação, uma vez que não se

pode identificar, antes da partilha, a qual dos cônjuges pertence este ou

aquele bem.

No entanto, a separação de fato do

casal, como inequívoco sinal de desfazimento da união e sociedade conjugal,

importa desde logo na produção de efeitos pessoais e patrimoniais. Para evitar

o enriquecimento indevido nessa situação, há decisões judiciais acertadas no

sentido de que, uma vez consolidada a separação de fato do casal, deixa de

existir a comunhão, que dá lugar ao condomínio, ou seja, à propriedade comum,

sujeita, consequentemente, à disposição do art. 1.319 do CC e ao pagamento de

indenização pelos frutos percebidos. Essa interpretação permite ao cônjuge

afastado da posse e proveito dos bens do casal exigir, mesmo antes da partilha

dos bens comuns, a parte que lhe cabe dos frutos percebidos pelo outro que se

mantém na sua posse exclusiva, calculando-se a compensação pelo valor

correspondente ao aluguel. Essa compensação só é devida se o uso exclusivo do

imóvel não representa parcela da prestação de alimentos (STJ, REsp 983.450/RS,

rel. Min. Nancy Andrighy, DJe 10/02/2010; REsp 1699013/DF, rel. Min. Luis

Felipe Salomão, DJe 04/06/2021).

Carlos Alberto Garbi: Pós-Doutor em

Ciências Jurídico Empresariais pela UC - Universidade de Coimbra. Mestre e

Doutor em Direito Civil pela PUC - Pontifícia Universidade Católica de São

Paulo. Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor

de Direito Privado das FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas. Vice-Presidente

do Conselho do INBRADIM. Membro Acadêmico-Associado da ABDC - Academia

Brasileira de Direito Civil. Diretor Nacional de Publicações da ADFAS -

Associação de Direito de Famiília e das Sucessões. Advogado. Consultor.

Parecerista.

Fonte: Migalhas